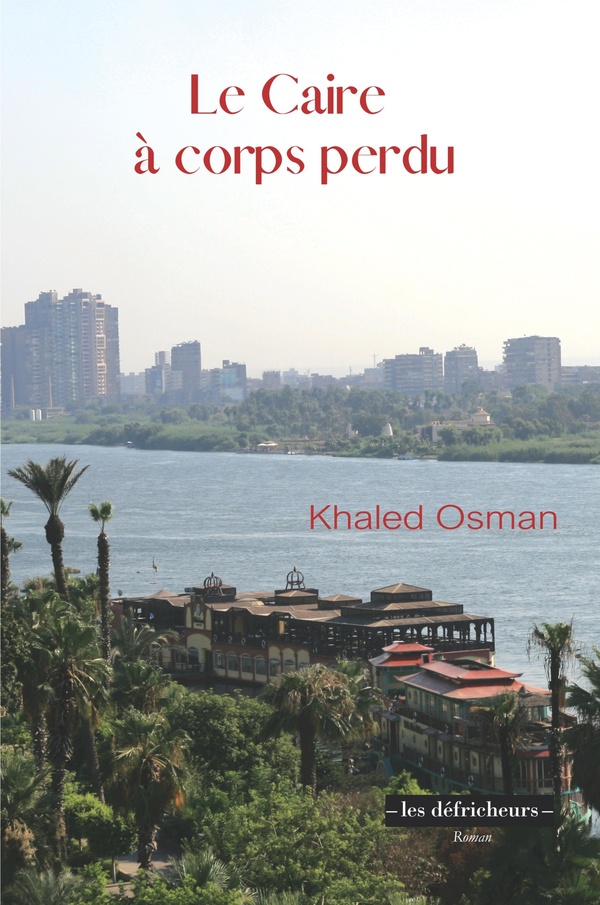

Un été, il y a de cela trois ans, Dalia Chams est venue à Alexandrie m’interviewer pour Al-Ahram Hebdo à propos de mon premier roman, Le Caire à corps perdu.

Elle a dû percevoir, tant dans celui-ci que dans mes propos, quelque chose de mon amour immodéré (d’aucuns diraient irrationnel) pour Le Caire, puisqu’elle m’a demandé de contribuer au dossier que le quotidien égyptien Al-Shorouk projetait de consacrer à cette ville. Le texte que j’ai écrit pour l’occasion (en arabe) a paru quelques semaines plus tard, en septembre 2012. Cependant, il n’avait jamais été publié en français. Je me suis donc livré, ci-dessous, à un petit exercice… d’autotraduction.

Il y a dans la conscience de tout Egyptien exilé une scène quasi-cinématographique qui revient de manière récurrente sans jamais perdre de son impact. Généralement, elle se compose de deux plans-séquences.

***

Le premier plan-séquence commence à l’instant où l’avion le dépose sur le sol du Caire, après une absence qui peut s’être prolongée un an durant, voire davantage.

Je me suis souvent interrogé sur la cause de cet état singulier qui me gagne chaque fois que je reviens dans la capitale égyptienne: une émotion diffuse qui monte graduellement pendant tout le temps du parcours aérien, pour atteindre son paroxysme quelques minutes après l’atterrissage, à l’instant de franchir le marche-pied séparant le corps de l’avion immobilisé de la passerelle conduisant à la terre d’Egypte, l’instant où l’on inhale la première bouffée d’oxygène lesté par la chaleur et imprégné de cette odeur très particulière qui embaume l’atmosphère lors de ce premier pas à l’air libre.

Bien entendu, cette émotion est partiellement due à l’excitation à l’idée de retendre les fils de l’affection avec parents et proches, et aussi à la perspective des soirées joyeuses qu’on va passer avec les amis autour d’un verre de thé à la menthe, dans des discussions – émaillées de nokat* – qui s’étirent jusqu’au bout de la nuit.

Mais il y a autre chose… quelque chose qui se rapporte à la ville elle-même. Une aspiration à renouer avec la ville pour ce qu’elle est.

***

C’est ici qu’intervient le second plan-séquence, celui du trajet qui ramène notre exilé de retour depuis l’aéroport jusqu’à son lieu d’hébergement, et pendant lequel il est tenaillé par le besoin d’observer l’agitation de la métropole qui se déroule sous ses yeux en un spectacle ininterrompu. Son regard, aiguisé par la durée de son absence et par l’intensité de sa nostalgie, est particulièrement apte à détecter les changements qui ont affecté la ville depuis sa dernière visite. Oui, car des changements, il y en a eu, inévitablement, Le Caire se caractérisant par sa propension à se métamorphoser sans cesse.

A vrai dire, quiconque a observé l’évolution de la ville depuis un demi-siècle ne peut que constater un progrès général, même si ce progrès s’est souvent effectué d’une façon qui laisse à désirer. Ainsi lorsque ont été validés des projets géants visant à moderniser la ville à tout prix, et ce au bénéfice exclusif d’une certaine frange de la population. Ces projets ont eu un impact désastreux sur le tissu social, qu’il s’agisse de ceux qui ont creusé un fossé entre la ville et ses habitants – comme ces gratte-ciel qui ont été érigés sans le moindre égard pour l’environnement humain qui les entourait -, ou de ceux qui cloisonnent les habitants eux-mêmes – comme ces lotissements (« compounds ») dont les occupants s’isolent de la populace en s’entourant de hautes murailles pareilles à des fortifications.

En vérité, je ne connais pas d’autre capitale capable de susciter autant d’impressions contradictoires: l’amour et la haine, l’admiration et le dégoût, le plaisir et la gêne….

Si vous questionnez les résidents permanents du Caire sur les sentiments que leur inspire leur ville, leur réaction oscillera entre le regret amer du Caire d’antan – disparu à jamais -, et l’ironie mordante – ils vous gratifieront probablement d’une nokta comme quoi le seul moyen de remédier aux problèmes de la capitale serait de lui bâtir un second étage ou bien de la raser entièrement pour la reconstruire de zéro.

Le visiteur peut bien comprendre ce regret, il peut bien rire de la plaisanterie, mais au fond de lui, il sait bien que ces bouleversements qui frappent le Caire sont la preuve que la ville est vivante, qu’il s’agit d’une ville qui s’émeut, qui tressaille, qui bouge, et non d’une ville pétrifiée comme le sont certaines cités occidentales qui se sont transformées en musées, des musées somptueux certes, mais qui meurent de froid.

***

C’est pourquoi j’aime Le Caire non pas comme qui s’est laissé fasciner par un magnifique paysage ou par une splendide nature morte, mais comme qui est amoureux d’une femme – pas forcément parce qu’elle est la plus belle des femmes ou parce qu’elle est exempte du moindre défaut, mais pour sa vitalité et, plus encore, pour sa capacité à l’émouvoir et à le faire rêver.

C’est que Le Caire se caractérise aussi par une aptitude exceptionnelle à stimuler la mémoire et à enflammer l’imagination. On ne peut pas penser à elle sans être envahi par un déluge de flashes artistiques incarnés par un vers de poésie, un passage de roman, une scène de cinéma ou les notes d’une mélodie… Le Caire a toujours été une source d’inspiration pour nombre de romanciers, qui n’ont pas seulement vu en elle un décor pour leurs oeuvres, mais plus, un laboratoire in vivo pour y conduire des expériences chimiques singulières par lesquelles l’âme de la ville pouvait réagir sur leurs héros et leurs personnages.

J’ai aimé ce Caire littéraire d’un amour parallèle à celui qui me liait à la ville de chair et de sang. D’où peut-être ma détermination à traduire ces oeuvres-là en français, notamment les romans de Naguib Mahfouz et de Gamal Ghitany. J’y ai trouvé de quoi alimenter ma nostalgie de l’Égypte en général et du Caire en particulier.

Malgré tout, une petite voix me susurrait que cela n’était pas suffisant, que je me devais de m’adresser à mon amoureuse – Le Caire – directement, et non par le truchement d’autres voix, aussi talentueuses soient-elles.

Lui parler directement? Mais pour lui dire quoi? Et comment allais-je pouvoir, moi qui certes chérissais les mots mais ne possédais pas une once d’imagination – du moins le croyais-je -, inventer une histoire qui fût digne d’elle?

***

J’ai passé des mois, que dis-je, des années, à réfléchir à cette impasse. Jusqu’au jour où j’ai enfin trouvé une issue à mon désarroi, en repensant justement à la scène quasi cinématographique exposée plus haut – celle de l’exilé atterrissant au Caire puis effectuant son premier trajet à travers les rues de la capitale -, qui s’était imprimée dans ma conscience. Et j’ai soudainement éprouvé la joie de qui vient de découvrir sous ses pieds un trésor! J’ai compris qu’il était en mon pouvoir de faire de cette scène inaugurale l’ouverture intriguante d’un roman qui me permettrait de plonger dans la ville à travers une trame romanesque. Tout ce dont j’avais besoin, c’était d’infléchir quelque peu la réalité, de plier les événements afin qu’ils puissent rivaliser avec l’aptitude du Caire à faire naître l’imagination et les mythes.

Quid si notre exilé de retour était victime, dans le taxi l’emportant depuis l’aéroport, d’une perte de connaissance subite? Quid s’il reprenait conscience dans une pension familiale inconnue? Et quid s’il s’avérait, à son réveil, qu’il avait perdu des pans entiers de sa mémoire? Et comment la ville allait-elle lui apparaître, à lui qui n’avait plus pour l’appréhender que ses sens enflammés?

Telle est l’origine de mon roman Le Caire à corps perdu, que je n’ai sans doute écrit que pour redécouvrir ma Qahira** bien-aimée à travers des yeux nouveaux.

© Khaled Osman

———

* nokat (sg nokta): plaisanterie typiquement égyptienne mêlant autodérision et ironie féroce.

** al-Qahira (litt. « la Victorieuse », « l’Ecrasante »), nom arabe du Caire.

« Le Caire à corps perdu », Les Défricheurs, 2024, à commander ici.